「みんなの前で発表できない」

「人の視線を極端に気にする」

「些細な言葉に深く傷つく」…

このような子どもを見て、大人はついこう思いがちです。

「気にしすぎなんじゃない?」

「自意識過剰なのかな」

「もっと自信を持って」

でも、実はその反応、“性格”ではなく“神経と感覚の敏感さ”からくる反応かもしれません。

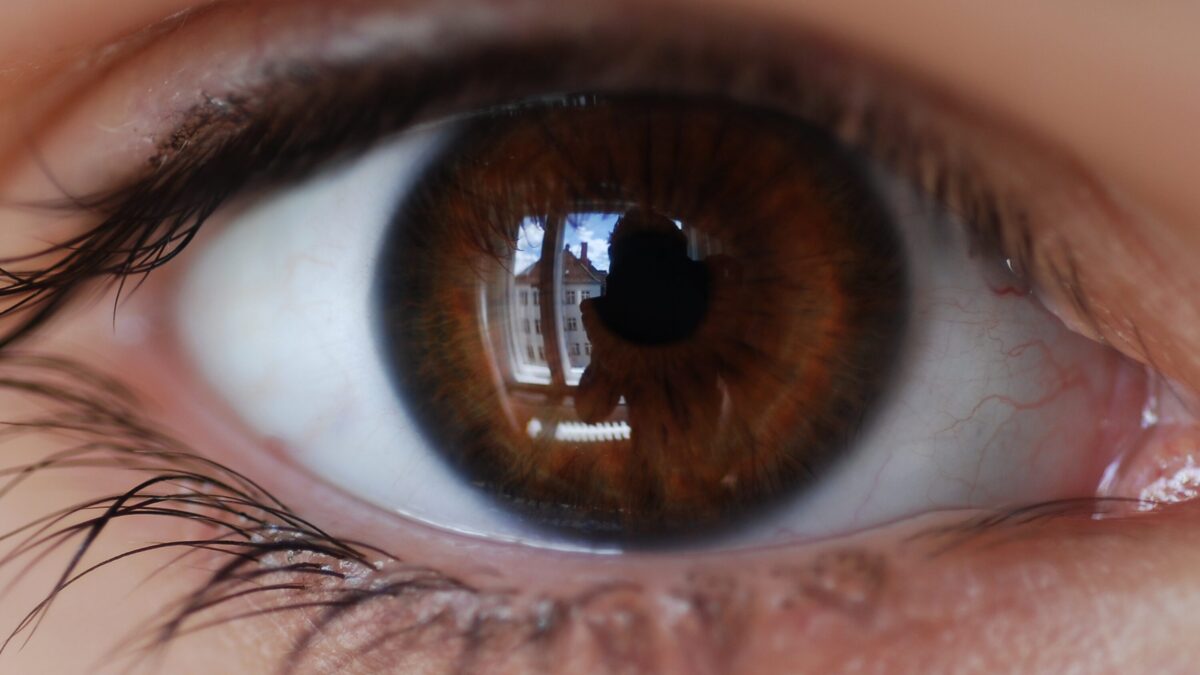

■ 「人の目が気になる」とは、“脳が警戒モード”になっている状態

私たちの脳には、“自分が安全かどうか”を常にチェックするシステムがあります。

この「社会的安全感」が十分でないと、人から見られる=脅威として脳が誤認し、過剰な不安・緊張が生まれます。

✋「見られている気がする…」と感じた時点で、神経は戦闘・回避モードにスイッチオンしているのです。

✅ チェック!「社会的安全感が低い子」の行動サイン

- 友達や先生のちょっとした目線や言葉に敏感

- みんなの前で発表・運動・失敗するのを極端に嫌がる

- 「どう見られているか」が気になって本来の力を出せない

- 注意された後、長時間引きずる・回復が遅い

- グループ行動で“気配を消す”ように振る舞う

→ これらが見られる場合、「性格」ではなく、“感覚的・神経的に安心できていない”状態かもしれません。

✅ 背景にあるのは“感覚過敏”+“神経の警戒モード”

このような子どもの脳と身体では:

- 視覚過敏:人の視線や顔色の変化を「強すぎる刺激」として受け取る

- 聴覚過敏:何気ない声のトーンや言い方が“責められている”ように感じる

- 自律神経の過覚醒:少しの不安で心拍・筋緊張・思考停止が起きる

🧠 結果として「人がいる場所」そのものが“危険”と感じられてしまう。

✅ 専門家の視点:「安心して人と関われる土台」を見る

OT(作業療法士)や心理士は、

「人の目が気になる子」を以下のように評価します:

- 感覚刺激(視線・声・空気)の強さに対する反応

- 社会的状況への“意味づけの速さと偏り”

- 安全な環境でも“警戒が解けないかどうか”

- 感情が揺れてから“回復するまでの時間”

Porges, S.(ポリヴェーガル理論)

「社会的な関わりを可能にするには、“神経が安全だと判断している状態”が必要である」

✅ 家庭でできる!「社会的安全感」を育てる5つの実践

① “人の目にさらされない時間”を意識的につくる

→ 例:1人きりで遊ぶ/親の視線を外して遊ばせる時間

② 「見られていない場所」で力を発揮できた体験を積ませる

→ 成功体験を“無観客”で積み重ねると、自信が内側から育つ

③ 「注目する」より「共にいる」を優先

→ 「見てるよ!」ではなく、「そばにいるよ」「わかってるよ」

④ 人前に立たせる前に、“誰が見ていて、何を求められているか”を具体的に予告

→ 例:「3人だけ見てるよ」「質問はないから安心して読んでね」

⑤ 失敗や拒否のあとに「守られた」と感じられる対応を

→ 「あのときイヤだったね」「言いたくなかったよね」などの共感が“安全感の回復”になる

✅ よくある誤解と真実

| 誤解 | 実際は… |

| 「恥ずかしがり屋の性格」 | 視線や評価を“刺激”として過敏に受け取っていることも |

| 「もっと自信を持って」 | 自信の前に“安心していられる身体状態”が必要 |

| 「内気な子」 | 実は“警戒が解けない子”である可能性がある |

✅ 保護者の視点転換

- 「性格」ではなく「感覚や神経の仕組み」から見る

- “見られること”への耐性より、“見られても平気な感覚”を育てる

- 「安心を感じられる関係性」が最優先

■ まとめ:「人の目が気になる子」は、“安心していない脳”のサインかもしれない

その子は、「見られるのがイヤ」なんじゃない。

「見られていると、身体が勝手に緊張する」だけかもしれません。

“落ち着いて人と関わる力”を育てるには、

まず「この人の前なら、どんな自分でも大丈夫」と思える感覚的・神経的な安心の土台づくりから。