― 数学嫌いの本質は、数ではなく“意味の整理”にあるかもしれない

🧠 本記事が基づく教育法と要素

| 教育法 | 活用された視点・キーワード |

| 🌱 モンテッソーリ教育 | 数量・文脈・手順の視覚化、具体物の段階的抽象 |

| 📖 コンストラクティヴィズム | 課題の意味を自分の中で構成し直す“内的理解” |

| 🧠 ブレイン・ベースド・ラーニング | ワーキングメモリ/文脈処理/構造保持力の支援 |

🧩 こんな症状ありませんか?

- 足し算・引き算はできるのに、文章題になるとフリーズする

- 「これって何を求めればいいの?」と設問の意図がつかめない

- 一見できそうなのに、答えの方向性がズレている

これは、計算力の不足ではなく

「構造化して考える力(≒意味を読み解く力)」が未発達な状態かもしれません。

🧠 ブレイン・ベースド・ラーニングの視点:

文章題は、脳にとって“二重の処理負荷”

- 情報の読み取り(言語)+ 数的操作(数値)

→ さらに“どこに注目すべきか”という選択的注意が必要

→ ワーキングメモリ(短期保持)が弱い子ほど、どこをどう扱えばいいか混乱しやすい

🌱 モンテッソーリ教育の視点:

計算はできるのに文章題でつまずく子には、“意味の橋渡し”が必要

- 数の意味を具体物を通じて操作→視覚→言語化する段階を踏ませる

- 「3つのリンゴを4人で分ける」→実際にリンゴの模型を動かして考えさせる

📖 コンストラクティヴィズムの視点:

答えを出す前に「これはどういう状況なのか?」を自分なりに解釈する時間が重要

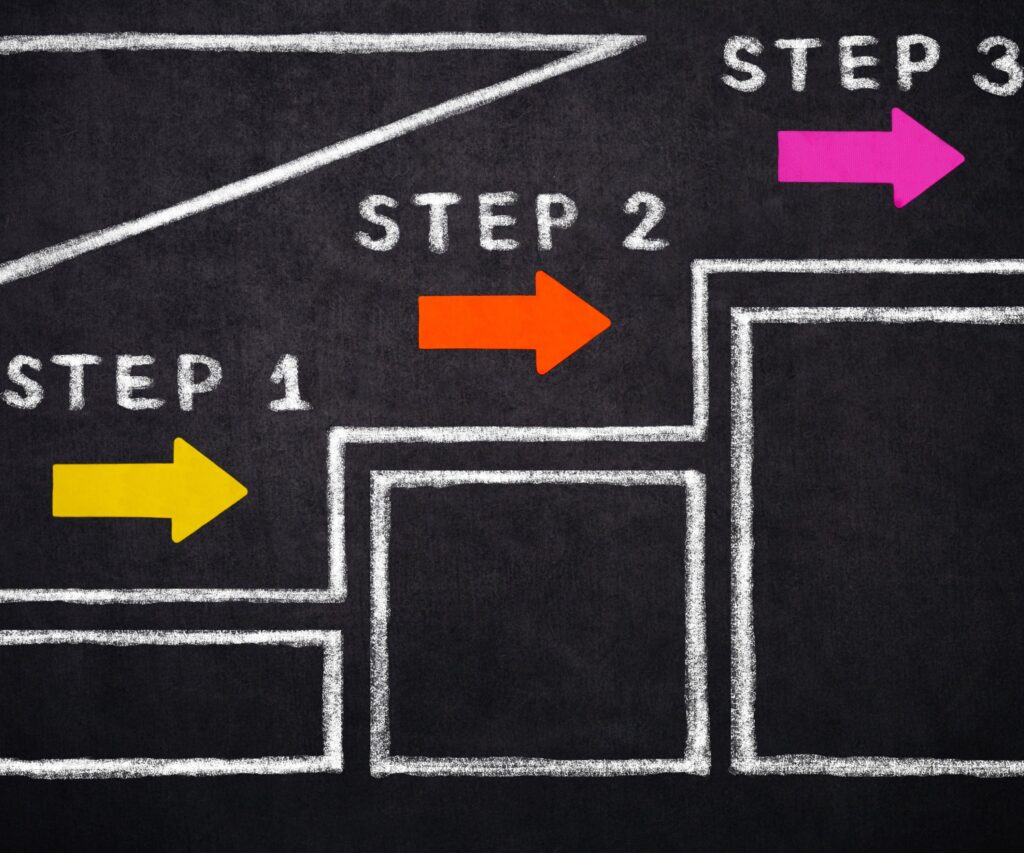

✅ 家庭でできる!「構造の読み取り力」を育てる3ステップ

①【絵や図にする】

📌 モンテッソーリ × ブレイン・ベースド的視覚支援

🎯 目的:

「数式以前の段階」で、“状況を構造的に捉える”力を育てる

🏡 実践例1:「6個のクッキーを3人で分ける」

👩「じゃあ今この問題、どんな絵にできそう?」

👧「人を3人描いて、それぞれにクッキーを分ける…」

👩「1人に何個ずつ分けたら、ちょうど6個になるか考えてみよっか」

→ 絵に描いて場面の構造を“見える化”するだけで、割り算の意味が直感的に理解できる

🏡 実践例2:「20個のブロックで2階建ての家を作ります。各階に同じ数だけ使うとしたら?」

👨「階を紙に描いてみようか。何段ある?ブロックはいくつ?」

👦「上下に10個ずつって感じかな」

→ 図解の中で「等分」「分配」のイメージが構造的に整理される

②【文→ブロック化】

📌 ブレイン・ベースド × コンストラクティヴィズム

🎯 目的:

“文章題”の言語情報を意味のかたまりごとに整理して、「何が重要なのか」に意識を向けさせる

🏡 実践例:「あるお店で、1個120円のりんごを3つ買いました。いくらになりますか?」

👩「この文、3つの部分に分けてみよう」

- 🍎「何を買ったか」→ りんご

- 🔢「いくつ買ったか」→ 3つ

- 💴「いくらか」→ 1個120円

👩「じゃあ、どの数字とどの数字を使えば“全部の値段”が出せるかな?」

👧「120円 × 3個でいいんだ!」

→ 言葉を視覚的にブロックにしていくと、子どもはどの情報が“計算に必要か”を把握しやすくなります。

✍️ ワザ:

- 色ペンで「人・物・数」をマーク

- 付箋で「情報のかたまり」ごとに貼り出すとさらに効果的

③【自分の言葉で言い換える】

📌 コンストラクティヴィズム的再構成

🎯 目的:

文章題を「式にする前に」、自分なりに状況を理解・解釈できるようにする

🏡 会話例:「500円のシャツを3枚買いました。おつりはいくら?」

👨「この問題、どういう話になってると思う?」

👦「えっと、シャツを3枚買って…お金を出して、おつりがいくらかってこと」

👨「うんうん、出すお金って書いてあったっけ?」

👦「書いてない!500円のシャツ3枚ってことは、全部で1500円。じゃあ1000円じゃ足りないかも!」

→ こうしたやりとりで「読み飛ばし」や「思い込み」を整えつつ、自分の言葉で状況を整理する力が育ちます。

💥 NG対応例(より具体的に)

| ❌ 大人の声かけ | 🙅♂️ 背景意図 | 🧒 子の内心反応・行動 |

|---|---|---|

| 「なんでこんな簡単な問題もできないの?」 | 計算が得意なら当然できるだろう | 「自分って頭悪いのかも…」→ミスを隠すようになる |

| 「式は書けてるのに、なんで間違えるの?」 | 正しい式が出せていればOKと思っている | 「どこがダメなのか分からない」→思考の放棄 |

| 「文章ちゃんと読んで!」 | 読解力の問題と捉えている | 「読んでるけど意味がわかんない…」→思考停止 |

✨まとめ:「文章題が苦手」は、“計算の問題”ではなく、“意味の問題”かもしれない

✅ 数字の前に「場面をどう捉えるか」が鍵

✅ 図・ブロック・言い換えなど、子どもの中に“意味が通る形”で再構成する支援が必要

✅ 式や答えに急がず、「この問題って、なにが起きてるの?」から始めると、ぐんと変わります